إفريقيا في ظل الهيمنة الإمبريالية وتراجع التضامن العربي الإفريقي

الطاهر المعز

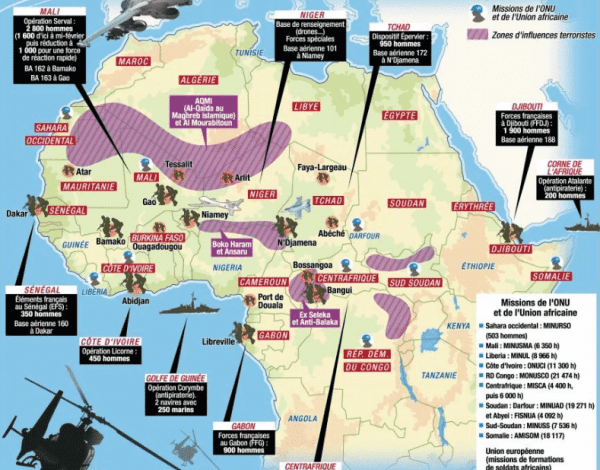

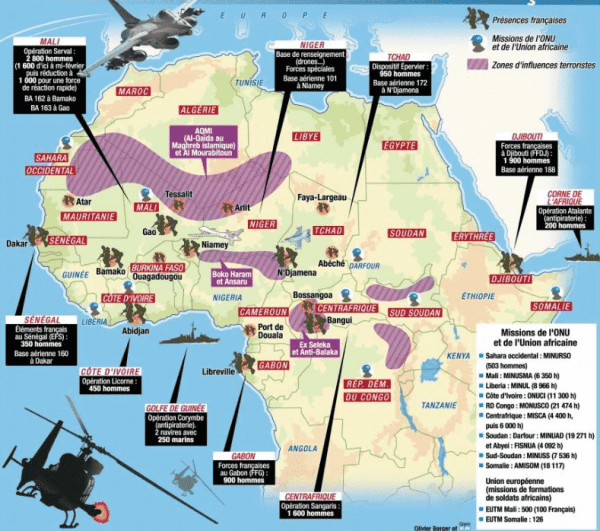

تحتل القوات الفرنسية و شمال الأطلسي شمال مالي على الحدود مع الجزائر، وتتعاون هذه الجيوش مع العديد من الشركات العسكرية التابعة لدولة الاحتلال الصهيوني، مثل “إلبيت” و “مير” و “إسرائيل آيروسبيس” وغيرها، كما تقدم الشركات الصّهيونية معدات “لتعزيز أمن القواعد العسكرية” في المنطقة التي يسكنها الطوارق الذين لا يعترفون بالحدود التي فرضها الاستعمار الفرنسي، واستطاعت الحركة الصهيونية استمالة بعض العُملاء من أصيلي هذه المنطقة، كما استطاعت اختراق منظمات البَرْبَر في الجزائر والمغرب (ودفعت لتأسيس بعضها)، وتتفاوض هذه الشركات الصهيونية مع الأمم المتحدة من أجل “تأمين” أربعين قاعدة لحفظ السلام (تابعة للأمم المتحدة) حول العالم ، يقع بعضها في المشرق العربي

“إن هدف هذه البرامج العسكرية والمدنية، هو تركيز مناخ قار، يكون سندا لسياستنا الخارجية وتوجهاتها وبرامجها التي تعمل بدورها على تركيز مناخ سلمي يساعد على تطور الأعمال والمبادلات والتعاون, فالعلاقة بين الأمن والتطور لا تحتاج إلى برهان…” عن الموقع الإلكتروني لبرنامج “أفريكوم” الأمريكي

المناسبة: مؤتمر الذّكرى العشرين للإتحاد الإفريقي – 06 و 07 شباط/فبراير 2021 ، وقمّة مجموعة دول “الساحل” (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد)، بإشراف فرنسي مُباشر، وبتمويل سعودي/إماراتي، يومَيْ 15 و 16 شباط/فبراير 2021، في “نجامينا”، عاصمة تشاد

شكّل مؤتمر “آكرا”، عاصمة غانا، في نيسان/ابريل 1958، أول مُحاولة لتأسيس إطار يجمع الدول الإفريقية، قبل استقلال حوالي 15 دولة، في عقد ستينيات القرن العشرين، ولم يُعْلَن عن التأسيس الرسمي لمنظمة الوحدة الإفريقية سوى بعد خمس سنوات، عند اجتماع اثنتين وثلاثين دولة إفريقية، في أديس أبابا، عاصمة الحبشة وتوقيع مُمَثِّلِي ثلاثين دولة على ميثاقها (25 أيار/مايو 1963)، بعد مشاورات دامت سنين بين القادة المؤسسين، وأهمهم “مودبو كيتا”، رئيس جمهورية مالي، و”هيلاسلاسي”، ملك الحبشة، ورئيس السينغال “ليوبولد سيدار سنغور” وأحمدو أهيجو” رئيس الكاميرون، وأحمد سيكو توري” (غينيا)، والرئيس جوليوس نيريري (تنزانيا) والرئيس “كوامي نكروما”، رئيس غانا، و”جمال عبد الناصر” (مصر)، بالإضافة إلى “باتريس لو مومبا”، رئيس حكومة الكونغو الذي وقع اغتياله في السابع عشر من كانون الثاني/يناير 1961

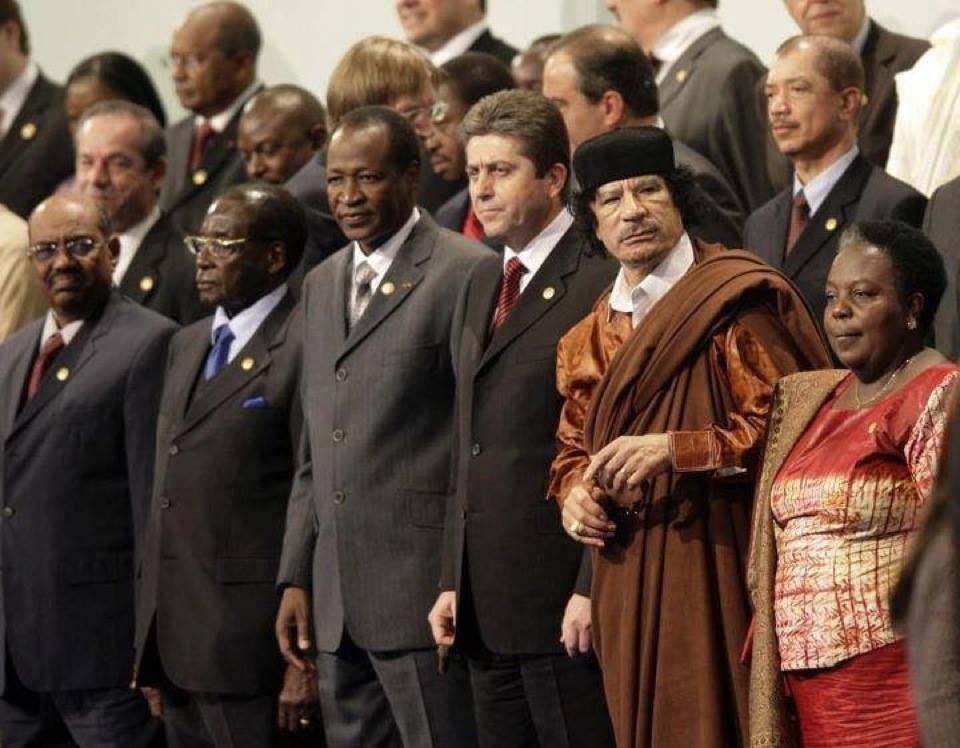

وتضمّن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية بنودًا طموحة، لم تتحقق، مثل تحرير القارة من الاستعمار الأوروبي ودَفْعِ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوطيد دعائم التعاون الأفريقي، وبعد 17 سنة ( سنة 1980) أصبحت كل الدول الإفريقية المُستقلة (53 دولة) أعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي بدأ التّفكير في تطوير أدائها ودَوْرِها، فانعقد المؤتمر التحضيري لما أصبح يُسمّى “الإتحاد الإفريقي”، في التاسع من أيلول/سبتمبر 1999، بمدينة “سرت” (ليبيا)، وتحوّلت منظمة الوحدة الإفريقية رسميًّا إلى “الإتحاد الإفريقي”، في مؤتمر “لوساكا”، عاصمة زامبيا (تموز/يوليو 2001)، بمبادرة من “معمر القذافي” (1942 – 2011)، رئيس ليبيا الذي وقع اغتياله في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2011، ويهدف الإتحاد الإفريقي “تسريع عملية التكامل الاقتصادي ودعم وتمكين الدول الأفريقية ومعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تواجه القارة…”، بحسب ما ورد في الميثاق الذي وقع إعلانه سنة 2002، في مؤتمر “دوربان”، بجنوب إفريقيا، الذي يُعتبر تاريخ الميلاد الرسمي للإتحاد الإفريقي.

لم تُمثّل قمّة الإتحاد الإفريقي للأسبوع الأول من شباط/فبراير 2021، ولا القِمَم التي سبقَتْها، ولا قِمم الجامعة العربية، حدثًا بحدّ ذاته، خصوصًا منذ تمكّنت الإمبريالية الأوروبية والأمريكية من إجهاض مشروع العُملة المُوحّدة والمصرف الإفريقي، وغيرها من المشاريع التي كان يدعو لها الرئيس الليبي المُغتال “معمر القذافي”، ولكن يُشكّل انعقاد القمة مناسبة لاستعراض وضع القارة الإفريقية، في ظل تزايد التّدخّلات العسكرية الإمبريالية (إضافة لأساليب الهيمنة الاقتصادية)، خصوصًا في مناطق “القرن الإفريقي”، والمنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبرى، والمُسمّاة “السّاحل الإفريقي”، المُتاخمة لشمال إفريقيا، أي المغرب العربي، ما يجعل الجزائر (وتونس بدرجة أو أخرى) مُعَرّضَة مُباشرةً للتّهديد العسكري والإرهابي، بعد تخريب وتفتيت ليبيا. وبعد ثماني سنوات من العدوان الفرنسي المُباشر (بدعم أوروبي وأطلسي وأمريكي وتمويل خليجي ) على مالي، في المنطقة المُتاخمة لحدود الجزائر

أما مصر فهي محاطة بالأخطار، من الكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين، ويستفيد من الإرهاب في سيناء، ومن ليبيا التي حولها حلف شمال الأطلسي إلى ثكنة مفتوحة، تتزوّد منها المنظمات الإرهابية، فيما يتحرّش نظام الحَبَشَة (مهما كان اسم ولون ودين الحاكم)، حيث مقر الوحدة الإفريقية، بجيرانه من العرب، عبر سُدّ “النّهضة” الذي يُخَفّض حصة السودان ومصر من مياه النّيل، وبجيرانه من غير العرب، مثل إريتريا التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي ثم الأثيوبي

تستعرض الفقرات الموالية الوضع الإفريقي، وتداخل المصالح والمصير والأهداف، وخصوصًا على خطوط التّماسّ بين الدّول العربية (الإفريقية) وجيرانها من غرب إفريقيا إلى شرقها، وفي المنطقة المحيطة بالصحراء الكبرى، بين المغرب العربي ووسط إفريقيا.

الإطار العام

تحالف ثالوث الإمبريالية والرجعية العربية والصهيونية ضد شعوب إفريقيا

انطلقت القمّة يوم السبت السادس من شباط/فبراير 2021، بشكل رتيب، لا يتناسب مع حِدّة المشاكل الاقتصادية والصّحّية التي تفاقمت بانتشار وباء الفيروس التّاجي “كوفيد 19″، وصعوبة حصول البلدان الإفريقية (والفقيرة عمومًا) على اللقاحات، ولا مع الحُضُور العسكري المُكثّف للقوى الإمبريالية في معظم مناطق إفريقيا، وغيرها من القضايا التي تتطلّب نقاشًا جِدّيًّا بين الدّول الإفريقية، وخططًا عَمَلِيّة للتعاون من أجل حلّ مثل هذه المُشكلات

بعد قمة الإتحاد الإفريقي بأقل من عشرة أيام، ناقَضَ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” نفسَهُ، وأعلن تراجعه عن تصريح سابق، بشأن بدء الانسحاب العسكري من المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكبرى، حيث يَحْتَل الجيش الفرنسي شمال “مالِي”، ضمن ما سُمّيت عملية “برْخان” التي بدأت سنة 2012 (خلال فترة حُكم الحزب “الاشتراكي”) والتي تضم رسميا 5100 جندي فرنسي، إضافة إلى قوى أخرى لم يُعْلَنْ عن وجودها ولا عن مهماتها، وفي الواقع لا يُقاس التواجد العسكري بعدد الجنود، نظرًا لتطور القصف عن بُعْد، من الجو ومن البحر، وبواسطة الطائرات الآلية، وتدعم دول أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عملية “برخان”، وقال ماكرون: “إن فرنسا باقية في الساحل الأفريقي، لأن المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، في المُثَلّث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لا تزال تشكِّل تهديداً لهذه المنطقة”، وأعلن أمام المُشاركين بقمّة مجموعة دول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد)، المنعقدة (بإشراف فرنسي مُباشر) يومَيْ 15 و 16 شباط/فبراير 2021، في نجامينا، بعد القمة الإفريقية: “من الخطأ سحب الجنود بأعداد كبيرة”،

ويُشكّل هذا التّصريح تراجُعًا عن المُخطّط الذي أعلن عنه قبل بضعة أسابيع، لبدء سحب حوالي ستمائة جندي، والواقع أن الإمبريالية الفرنسية بصدد تنفيذ مخطط استبدال آلاف الجنود الفرنسيين بجنود دول مجموعة الخمسة، الخاضعة والواقعة تحت الهيمنة، بإشراف عسكري فرنسي، وبتمويل سعودي وإماراتي، لتخوض الحرب بالوكالة، أو بواسطة “مُقاوِلِين مَحَلِّيِّين”، مُتعاقدين من الباطن كما الحال مع الشركات العابرة للقارات

تحتل القوات الفرنسية وحلف الأطلسي والأمم المتحدة شمال مالي على الحدود مع الجزائر، وتتعاون هذه الجيوش مع العديد من الشركات العسكرية التابعة لدولة الاحتلال الصهيوني، مثل “إلبيت” و “مير” و “إسرائيل آيروسبيس” وغيرها، كما تقدم الشركات الصّهيونية معدات “لتعزيز أمن القواعد العسكرية” في المنطقة التي يسكنها الطوارق الذين لا يعترفون بالحدود التي فرضها الاستعمار الفرنسي، واستطاعت الحركة الصهيونية استمالة بعض العُملاء من أصيلي هذه المنطقة، كما استطاعت اختراق منظمات البَرْبَر في الجزائر والمغرب (ودفعت لتأسيس بعضها)، وتتفاوض هذه الشركات الصهيونية مع الأمم المتحدة من أجل “تأمين” أربعين قاعدة لحفظ السلام (تابعة للأمم المتحدة) حول العالم ، يقع بعضها في المشرق العربي

منحت الإمبرياليةُ الفرنسيةُ الدولةَ الصهيونيةَ عديد التّسهيلات، وتشترك معها في عملية السيطرة على بلدان غرب ووسط إفريقيا، الناطقة بالفرنسية (أي المستعمرات الفرنسية السابقة)، في إطار معارضة النُّفُوذ الاقتصادي للصّين، وسبق أن عَيّنت الدّولة الفرنسية، منذ العام 2010، مشاهير الصهاينة، سيئي السمعة، في مناصب استراتيجية، لها علاقة مباشرة بتصميم وتنفيذ السياسات الخارجية الفرنسية، ومن بينهم رئيس وكالة التنمية الفرنسية، وتتضمّن مهامُّهُ اختيار وفَحْص طلبات الدّول الفقيرة الحصول على قروض أو “مساعدات” من الدولة الفرنسية، كما ساعدت الإمبرياليةُ الفرنسيةُ الشركات الصهيونيةَ (الحكومية والخاصّة) التي استولت على مساحات كبيرة من الأراضٍي الخصبة في إفريقيا، تُقدّر مساحتها بعشرين ضِعْف مساحة فلسطين المُحتلّة، من مدغشقر إلى مالي، وتستخدم الشركات الصهيونية المبيدات السّامّة والبذور المُعدّلة وراثيا، بشكل مُكثّف، ما يُلحق أضرارًا جَسِيمَةً بحياة الشعوب وبالبيئة، حيثُ تهيمن الشركات الصهيونية على زراعة قصب السكر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزراعة الغاتروفا الضرورية لإنتاج الوقود الحيوي، في الغابون، وتُسيطر على حوالي 7% من إجمالي مساحة “سيراليون”، بالإضافة إلى مزارع أخرى لإنتاج الزُّهور (وبيعها في أوروبا) في شرق إفريقيا

نجحت فرنسا في تشكيل مجموعة الخمسة (G5) ، التي تمول السعودية والإمارات عملياتها العسكرية في منطقة الصّحراء الكُبرى، لمساعدة فرنسا عسكريًا على احتلال دول أفريقية أخرى واستبعاد الجزائر من المناقشات حول مكافحة الإرهاب ومستقبل المنطقة المحيطة بالصحراء (الساحل)، وبعد نحو عشر سنوات من تأسيسها، أصبح دور مجموعة الخمسة، كقوة رَدِيفَة لفرنسا، واضحًا للجميع، وأصبحت الدّولة الفرنسية لا تخفي رغبتها في خفض عدد جنودها في منطقة الساحل (بسبب تململ الرأي العام الفرنسي من ارتفاع عدد الجنود القتْلى)، مع تعزيز مكاسِبِها الاقتصادية والسياسية (الاستراتيجية) باستخدام جنود موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وللإشارة فإن حكومة “إدريس دبي” في تشاد أرسلت 1200 جندي إلى منطقة “المثلّث الحدودي”، تحت إشراف ضباط فرنسيين وأوروبيين، فيما يُشارك جيش موريتانيا في معظم المُهمّات القَذِرَة، خدمة للإمبريالية الفرنسية

هيمنة إمبريالية زهيدة الثّمن

بعد مرور سبع سنوات على احتلال الجيش الفرنسي شمال “مالي”، ارتفع حجم العمليات الإرهابية في منطقة “الساحل”، سنة 2019، إلى أكثر من عملية واحدة كل يوم، في المتوسّط، ليتجاوز عدد الضحايا من القتلى أربعة آلاف، معظمهم من السّكّان المَحَلِّيِّين، وأدّت العمليات العسكرية التي تنفذها المجموعات الإرهابية، أو الجيش الفرنسي وحلفاؤه، إلى تشريد ملايين السكان، وحرمان ما لا يقل عن ثمانية ملايين طفل من التعليم، بعد استهداف مدارسهم، بالإضافة إلى دُور العبادة، ومساكن المواطنين، ومحلات الرعاية الصحية، ورافق العمليات الإرهابية ارتفاعٌ في عدد العمليات العسكرية الفرنسية (مع حُلفائها) وكذلك ارتفاع في عدد الضحايا من السّكّان المدنِيِّين، وارتفاع في عدد القمم واللقاءات الدولية، يدّعي مُنظِّموها والمُشرفون عليها (فرنسا وحلفاؤها) “البحث في سُبُل محاربة الإرهاب وتثبيت الأمن” في منطقة “الساحل” الواسعة، التي يعْسر تحديد حُدُودها، وتعسر مراقبتها، لأن قادة المنظمات الإرهابية يعرفون طبيعة المكان وتمكّنوا من استمالة سكّان المنطقة الذين يتفق الجميع أنهم فُقراء، رغم ثراء باطن الأرض، وأدّى الفقر واستهتار السلطات الحاكمة، إلى انتشار الفساد واستفحال الأزمات الاجتماعية، إثر فشل برامج التنمية التي لم ترَ شُعوب المنطقة نتائجها، وارتفاع حجم الدّيُون الخارجية التي لم تستفِدْ منها هذه الشّعُوب

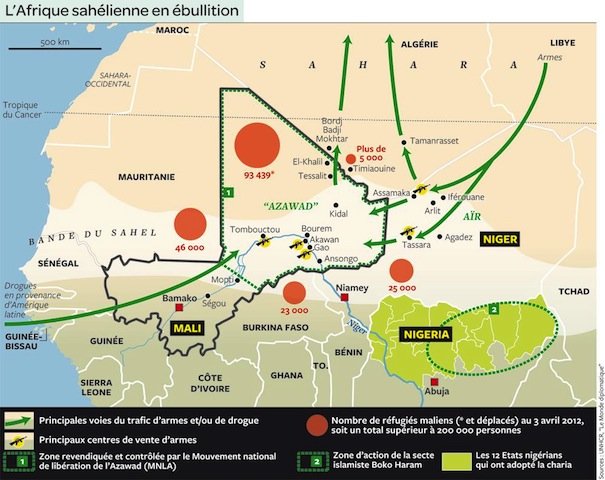

تعلّلت الإمبريالية الأمريكية، وكذلك الأوروبية، منذ بداية القرن الواحد والعشرين بتَحَوُّل منطقة “السّاحل” (المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكبرى) إلى “معبر دولي لكل الأخطار التي يواجهها العالم، من غسيل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات، إلى تهريب المهاجرين غير النّظامِيِّين…”، فيما يشتكي المواطنون من انهيار الاقتصاد وارتفاع البطالة (بطالة الشباب بشكل خاص) واتساع رقعة الفقر، مع انتشار المنظمات الإرهابية، منذ العقد الأخير من القرن العشرين (بعد انهيار الإتحاد السوفييتي) بالجزائر، واستفحال الإرهاب بعد تدمير ليبيا ونَهْبِ سلاح ثكناتها، بإشراف قوات حلف شمال الأطلسي، لكن المُخطط الأمريكي كان جاهزًا منذ 2005، وانكشَفَ بعد إعلان إنشاء القيادة العسكرية الأمريكية المُوحّدة لقارة إفريقيا “أفريكوم” (نخصص لها حيزًا مهما في موضع آخر من هذا النّص)، سنة 2006، والسنوات اللاحقة… أما الإمبريالية الفرنسية فإنها احتلت دول شمال إفريقيا (من تونس إلى موريتانيا)، والدّول الواقعة جنوب الصّحراء، خلال مرحلة الاستعمار المُباشر، وبقيت مُهيمنة بعد الاستقلال الشّكلي لمجمل هذه البلدان، على جانبَيْ الصحراء الكُبْرى.

أشرفت حكومة فرنسا، بمشاركة رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي (بعضهم عن بُعد عبر “الفيديو كونفرانس” )، بعاصمة موريتانيا “نواق الشط”، يوم الثلاثين من حزيران/يونيو 2020، على قمة جمعتها بحكومات دول “الساحل” الإفريقي التي تدعم العدوان الفرنسي على المنطقة (مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو)، وتضَمّن جدول أعمال القمة عددًا هامًّا من المواضيع، منها “محاربة الجماعات المسلحة وتمويل القوة المشتركة وبرنامج تنمية منطقة الساحل…”، وأعرب قادة الدّول الإفريقية الخمس عن التّحدّيات التي تواجه جيوشهم، والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بلدانهم، وطالبوا بإلغاء كلي ونهائي لديون دول المجموعة، لمساعدتها على التصدي لتأثيرات ومضاعفات جائحة كورونا، والتفرغ لمحاربة “الإرهاب” ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ( أ.ف.ب.01 تموز/يوليو 2020)، ودعا الرئيس الموريتاني (الذي استضاف النّدوة، بتمويل سعودي وإماراتي) إلى عقد قمة دولية حول الديون لحسم الكثير من الإشكاليات التي تحيط بهذا الملف، لكن الرئيس الفرنسي أعلن رفضه إلغاء الدّيون، مع رفض تحديد سقف زمني لإنهاء التدخل العسكري المُباشر لجيش دولته في منطقة الساحل

عززت الإمبريالية الفرنسية هيمنتها على مستعمراتها القديمة بإفريقيا، بعد العدوان على ليبيا وتفتيتها، متذرعة بانتشار الإرهاب الذي أصبح يهدد مصالح شركاتها، بالإضافة إلى المنافسة الحادة مع الشركات العابرة للقارات من الدول الأخرى، وفي مقدمتها الصين، ولم تكن فرنسا الدولة الاستعمارية الوحيدة التي عَزّزت حضورها العسكري في المنطقة، بل تَنامَى نشاط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأطلقت كل قُوة استعمارية برامج لحماية مصالحها في المنطقة، دون أي تنسيق أو استشارة مع دول الجوار (دول المغرب العربي) ولا مع الإتحاد الإفريقي أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

عينات من “الأضرار الجانبية” للإرهاب وللاحتلال الأجنبي

نشرت حكومة “تشاد” الآلاف من رجال الأمن المُسلّحين، بمناسبة قمّة مجموعة دول الساحل الخمس التي جمعت رؤساء حكومات قمعية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد)، والمنعقدة، بإشراف فرنسي مُباشر، وبتمويل سعودي/إماراتي، يومَيْ 15 و 16 شباط/فبراير 2021، في “نجامينا”، عاصمة تشاد، بهدف إضفاء الشرعية على عملية “برْخَان” العسكرية الفرنسية، التي بدأت تُثِيرُ بعض الانتقادات في فرنسا، بعد ارتفاع عدد القَتْلى في صُفُوف الجيش الفرنسي، دون الاهتمام ب”الأضرار الجانبية”، والمتمثلة بارتفاع عدد الضحايا من المواطنين الإفريقيين، وتزامن موعد انعقاد قمة مؤتمر مجموعة الخمسة، مع قَمْع الاحتجاجات التي انطلقت في عاصمة تشاد ضد تنصيب “إدريس دبي” رئيسًا، للمرة السادسة، بدعم من الإمبريالية الفرنسية التي شجعت الفساد، وتسببت بعَسْكَرَة الحياة السياسية، وزعزعة الاستقرار في كافة بُلدان المنطقة، شمال وجنوب الصّحراء الكُبرى، ما حَوّل ثماني سنوات من الحرب الفرنسية على الإرهاب إلى كارثة على سكان منطقة “الساحل الإفريقي”، في ظل أنظمة تدعم العدوان الفرنسي، مقابل حُصول مُمثّلي هذه الأنظمة على حصتها من نهب الشركات والقوى الإمبريالية للثروات، واستفادت المنظمات الإرهابية من غضب السّكّان ومن شُعُورهم بالظّلم، بسبب الانتهاكات العديدة للجيش الفرنسي وحلفائه من الجُيُوش المحلّيّة، ومن بين هذه الانتهاكات (على سبيل الذكر ) قصف الطيران العسكري الفرنسي مواطنين اجتمعوا بمناسبة حفل زفاف ب”بونتي” (مالي)، ما زاد من العداء لجيش الاحتلال الفرنسي، في ظل تكذيب الإعلام الفرنسي والحكومة الفرنسية لشهادات المواطنين بشأن قصف المدنيين، في بيوتهم وساحاتهم وأماكن عبادتهم، وهو ما وثّقَتْهُ بعض تقارير الأمم المتحدة التي ربطت بين تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي للسّكّان، وارتفاع عدد الشبان الذين التحقوا بالمجموعات الإرهابية، إثر تكثيف عمليات القصف الجوي الفرنسي (بدعم لوجيستي أمريكي)، وبالطائرات المُسَيّرة، والتحق هؤلاء الشبّان بتلك المنظمات الإرهابية لأسباب لا علاقة لها بالدّين أو العقائد والإيديولوجيا، بل بفعل الفقر والاحتياج، وكرد فعل على انتهاكات القوات الحكومية والجيوش الأجنبية التي تدّعي محاربة المجموعات الإرهابية، والأدهى من ذلك أن وزير الخارجية الفرنسية “جان إيف لودريان” يُصِرُّ على إنكار حصول “تجاوزات” أو قصف للمدنيين، خلال مناظرة في مجلس الشيوخ بتاريخ التّاسع من شباط/فبراير 2021، بل ادّعى حصول تطورات إيجابية كبيرة، بفضل القصف الجوي المُستمر، رغم بعض “الأضرار الجانبية” (عن وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب 09 شباط/فبراير 2021).

وطلب من دول الإتحاد الأوروبي مزيدًا من التّورّط في العدوان (بالعتاد والجنود)، فيما يلاحظ المواطنون الإفريقيون خُضُوعًا مُتزايدًا للجيوش الأفريقية، لإشراف القوات الأجنبية، وتهميشًا للمقترحات الجزائرية التي ترمي إلى “التنسيق بين دول المنطقة”، بعيدًا عن الوصاية الأجنبية التي تُثَبِّتُ حُكْم الأنظمة التابعة للإمبريالية، التي ينعتها البعض بالاستبدادية أو الفاسدة أو العميلة، وهي الأنظمة التي تعتمد عليها الإمبريالية (في مقدّمتها الإمبريالية الفرنسية)، بذريعة “مكافحة الإرهاب” واستغلّت المجموعات الإرهابية مُعاناة السّكّان وغضبهم ومشاعر الاستياء، ليصبح العدوان الفرنسي جزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل

، وعلى سبيل المثال، تعتمد الإمبريالية، منذ سنة 1986، على قيادات من فصيلة “إدريس دبي” (تشاد) الذي رَقَّى نفسه لرتبة “ماريشال”، ونَشَر قوات الأمن في الفضاء العام، بمناسبة انعقاد قمة الدّول الخمس، كما ذكرنا سابقًا، بإشراف فرنسا، واعتقلت الشرطة عددًا من المُحتجّين الذين أدانهم القضاء المستعجل (غير المُستقل وغير النّزيه) وحَكَمَ ، يوم 12 شباط/فبراير 2021، على 12 متظاهرا بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ، ويحظى نظام تشاد بدعم فرنسي قوي، يتجلّى في إنقاذ “إدريس دبي” مرات عديدة، ضد خصومه، وفي تكثيف التعاون الاستخباراتي والعسكري والتدريب، والتسليح، ويعتبر الجيش التشادي حليفًا أساسيا للجيش الفرنسي في “الحرب ضد الإرهاب” في منطقة الساحل، ما يؤدّي إلى تجاهل الإعلام الفرنسي والأمريكي، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، عمليات القمع والتعذيب، إلى جانب فَقْر وبُؤس السّكّان

من جهة أخرى ساهم التّدخّل العسكري الإمبريالي، والقصف العشوائي وقمع الأنظمة الحاكمة للمواطنين، في تغيير العلاقة بين مختلف المجموعات الإرهابية، لتتحول من التنافس إلى التنسيق والتكامل بينها، وتيسير التّنقّل وتنفيذ عمليات عابرة للحدود بين مالي وبوركينا فاسّو والنّيجر، على سبيل المثال، كما تمكّنت المجموعات الإرهابية من الاندماج داخل مختلف المجموعات السّكّانية الحدودية، وتقديم بعض الخدمات والمُساعدات، مُستغِلّةً تَخَلِّي الدّولة وإهمالها، مقابل تجنيد بعض فئات الشباب العاطل والغاضب، ومقابل تقديم السكان معلومات عن تحركات الجيش وقوى الأمن

تدمير وتفتيت ليبيا، بَوّابة لإحْكام السيطرة الإمبريالية على منطقة “الساحل” الإفريقي:

شكّلت خطّة النظام الليبي لإنشاء عملة إفريقية موحّدة، ومصرف إفريقي، وإرساء علاقات جديدة بين مختلف المُكوّنات الإفريقية، من ناحية، وبين إفريقيا والمُؤسّسات الدّولية كصندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية، من ناحية أخرى، أحَدَ أسباب الإطاحة به، وتفتيت ليبيا إلى إمارات متقاتلة فيما بينها، منذ سنة 2011،

وأدّى نهب سلاح الثكنات الليبية، بإشراف قوى حلف شمال الأطلسي، إلى انتشار أسلحة مُتنوّعة، خفيفة ومتوسطة، في البلدان السبعة الواقعة على حدود ليبيا (مصر والسودان وتشاد والنيجر ومالي والجزائر وتونس)، وفي منطقة الصّحراء الكبرى، ثم في مناطق أخرى كالكاميرون وبوركينا فاسو ونيجيريا والكونغو وإفريقيا الوُسْطى، وغيرها، وكان مستوى عيش الشعب الليبي يضاهي مستوى عيش أوروبا، فضلاً عن مجانية التعليم والصحة والخدمات وانخفاض قيمة النقل والمحروقات وإيجار المساكن، وبعد عشر سنوات، أصبح شعب ليبيا يُعاني من الفقر، بعدما نهبت الدول المُسْتَعْمِرَة، والفئات المتناحرة، ثرواته، وخسر فُقراء الشعوب المُجاورة وظائفهم ودخلهم الذي كانوا يحصلون عليه في ليبيا، ويرسلون جزءًا منه إلى أُسَرِهم، وأصبحوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، التي تعتقل من نجا من الموت غرقًا في البحر الأبيض المتوسّط، وتملأ بهم السّجون وتُرحِّلُهم

في البلدان المُحيطة بالصّحراء الكبرى، أنتجَ تدمير ليبيا أزمات اقتصادية واجتماعية وأمْنِيّة تحولت إلى حرب توسّع نطاقها إلى منطقة “السّاحل” وغربي القارة، وتداخلت استراتيجيات المجموعات الإرهابية، التي غنمت أسلحة جديدة ومقاتلين جَنَّدَتْهُمْ ضمن المُعطّلين الجُدُد، جراء فقدان عملهم في ليبيا، مع أهداف بعض القَوْميات والمجموعات الاثنية، لتتّسع رقعة معارضة الأنظمة القائمة في مجموع البلدان المُحيطة بالصّحراء الكبرى، كما تعزّز الوجود العسكري الإمبريالي في المنطقة، لتنفيذ الفَصْل المُوالي من مخططات الإمبريالية الأمريكية (الفَوْضَى الخَلاّقة) وانتشار قُوات برنامج “أفريكوم”، كما اغتنمت الإمبريالية الفرنسية إسقاط النظام اللِّيبي والمشاغل الدّاخلية للجزائر، لإحْكام السّيْطرة على المنطقة الغنية بالغاز وباليورانيوم والعديد من المعادن الأخرى الثمينة، بالاعتماد على جُيُوش الأنظمة التّابعة (تشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو…)، بالإضافة إلى زيادة حصّتها من ثروات ليبيا، ما أثار خصومات مع الحكومة الإيطالية التي تُدافع عن مصالح شركة “إيني” للمحروقات

تغَيَّرَ شكل النُّفُوذ الفرنسي مع الاستقلال الشّكلي لمعظم المُستعمرات الفرنسية في إفريقيا، سنة 1960، ولكن الهيمنة السياسية والاقتصادية لا تزال مُستمرة، عبر اللغة والثقافة، وعبر الفرنك الإفريقي (الذي خَلَفَتْهُ عملة “إيكو”) وإجبار الحكومات الإفريقية على إيداع احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي الفرنسي، وعلى أولوية الشركات الفرنسية في عمليات النهب والاستغلال لثروات هذه البلدان، وغير ذلك من شُرُوط الهيمنة الاقتصادية، إلى جانب الهيمنة السياسية والعسكرية، ولا تزال فرنسا تُمثل القوة الإمبريالية الرئيسية في إفريقيا الغربية، وفي المغرب العربي، ومنطقة السّاحل الإفريقي

بعد إسقاط نظام ليبيا، واحتلال البلاد، واحتداد المنافسة بين مختلف القوى الأجنبية في إفريقيا (الولايات المتحدة والصّين وفرنسا وغيرها)، أطلقت فرنسا عددًا من البرامج العسكرية في الساحل الإفريقي (سرفال، برخان، تاكوبا وغيرها)، بذريعة مكافحة الإرهاب، وكثّفت التواجد العسكري، بداية من سنة 2012، في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ووسط إفريقيا وساحل العاج وموريتانيا وغيرها، وأطلقت الدّولة الفرنسية على هذه البرامج “الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل”، ويُمثّل التّدخّل العسكري أحد جوانب هذه “الشراكة” المزعومة، ما أثار رُدُودَ فعل غاضبة واحتجاجات في تشاد ومالي وبوركينا فاسّو وغيرها، فيما يتمثل الجانب السياسي في فَرْض الوصاية على المستعمرات السابقة، ودعم حُكّام دكتاتوريين فاسدين ولُصُوص، وفَرْضِهم بالقُوة وبالانقلابات وتزييف نتائج الانتخابات، وحمايتهم في الدّاخل والخارج، ويتمثل الجانب الاقتصادي في تَحَكُّم فرنسا باقتصاد ومالِيّة هذه البلدان من خلال الفرنك الإفريقي (إيكو حاليا)، وفي حصول الشركات الفرنسية على دَعْمٍ مالي بقيمة تفوق ملْيارَيْ يورو (2,45 مليار دولارا أمريكيا) لإنجاز حوالي ثمانمائة مشروع في منطقة “السّاحل” الإفريقي وبلدان إفريقيا الغربية، في مجالات الطاقة والبُنية التحتية واستخراج المعادن وإدارة الموانئ البحرية والجوية، ومشاريع أخرى تُعَزِّزُ جميعها الهيمنة الفرنسية، وهي مُفيدة للاقتصاد الفرنسي، ومُضِرّة باقتصاد البلدان الإفريقية، وتُمَكّن الإمبريالية الفرنسية وشركاتها من الصّمود أمام منافسة المشاريع الأمريكية والصّينيّة وغيرها

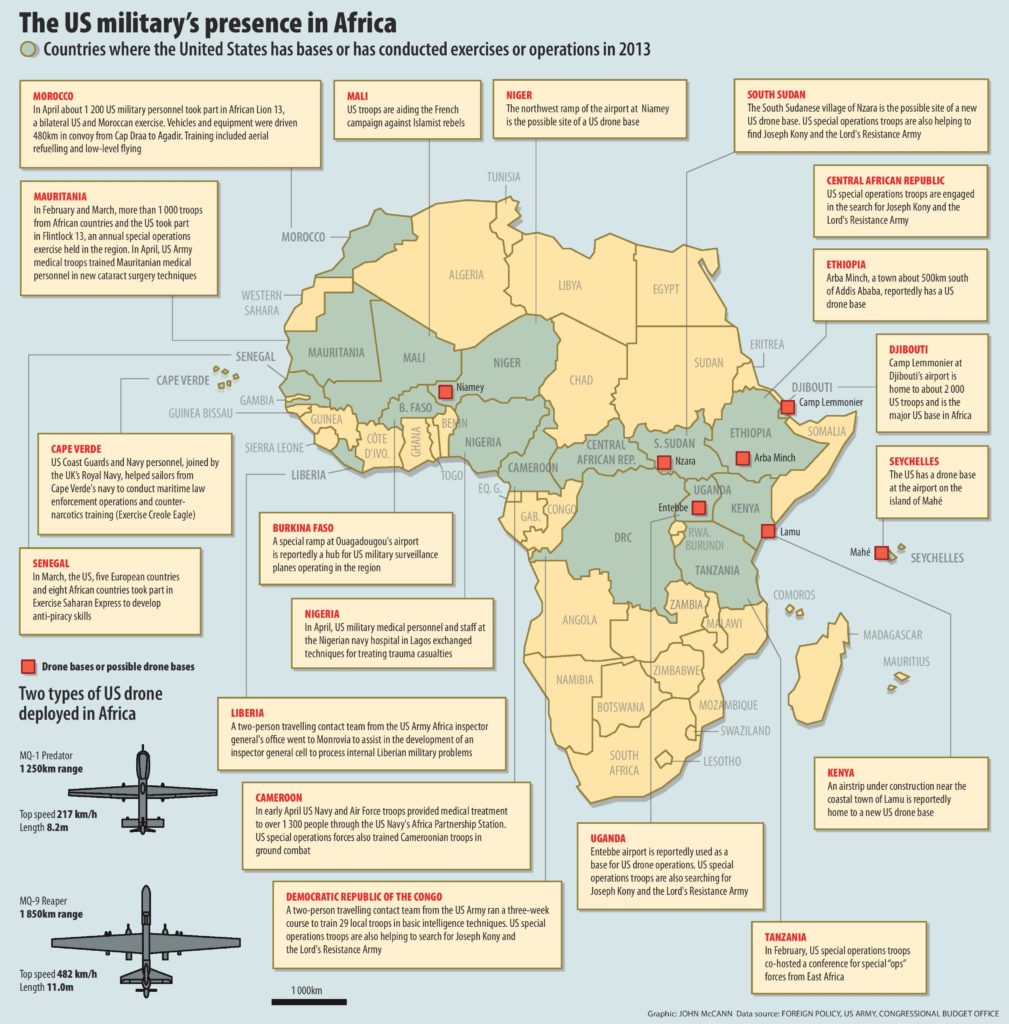

أما الإمبريالية الأمريكية فقد استخدمت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (فرنسا وبريطانيا وإيطاليا…) لتدمير ليبيا، وخَلْق الظّرُوف (أو الشُّرُوط) التي تُمكّنها من التّدخل العسكري، في حوالي عشرة بلدان، بذريعة مكافحة الإرهاب، ولئن كان التّدخّل الأوروبي (بزعامة فرنسا) مُباشرًا في منطقة “السّاحل” الإفريقي، فإن الإمبريالية الأمريكية تكتفي بتدريب الضّبّاط المَحَلِّيِّين وبالدّعم والتّنسيق الأمني، والاستطلاع والقصف (أحيانًا) بواسطة الطّائرات الآلية

، بحسب تقرير أعلن عنه رئيس إدارة الاستخبارات الخارجية الفرنسية، في الثالث من شباط/فبراير 2020، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت أن حكومة فرنسا تعمل على تطويق تنظيم “القاعدة” وتُحاول منع توسّع نفوذه نحو خليج غينيا الغَنِي بالمحروقات، ونحو ساحل العاج وبِنِين، ما يُشكّل تبريرًا استباقِيًّا لتوسيع نطاق العمليات العسكرية الفرنسية، من مالي إلى نيجيريا ومجمل منطقة إفريقيا الغربية، وأعلن رئيس الإستخبارات الخارجية الفرنسية أن هذه المجموعات الإرهابية بصدد الإعداد لهجومات مُسلّحة في أوروبا، وما هذا الإدّعاء سوى ذريعة لكي يتقبّل الرأي العام التّورُّطَ التدريجي والمتواصل للجيش الفرنسي في السّاحل الإفريقي، منذ ثماني سنوات، وفي ليبيا منذ عشر سنوات، وفي الصّومال، منذ ثلاثين سنة، وغيرها من المواقع، دفاعًا عن مصالح الشركات الرأسمالية العابرة للقارات، مثل شركة “توتال” للمحروقات، و”بويغ” للإنشاء، و “بلوريه” للبُنية التّحتية، كما طلبت فرنسا من دول الإتحاد الأوروبي مُساعدتها على “مكافحة الإرهاب”، مع التّذكير بوجود قوات دولية في شمال “مالي”، تحتل جزءًا من البلاد تحت راية الأمم المتحدة، إلى جانب مجموعات عديدة تجمع المعلومات، تحت يافطة “العمل الإنساني” والمنظمات “غير الحكومية”

بلورت الإمبريالية الأمريكية، منذ العقد الأخير من القرن العشرين (خصوصًا خلال فترة حكم بيل كلينتون)، مشروعًا أطلقت عليه “مبادرة إيزنستات” لتعزيز التجارة مع البلدان المُحيطة بالصّحراء الكُبرى، قبل إقرار برنامج القيادة العسكرية الأمريكية الموحّدة في إفريقيا (أفريكوم)، خلال فترة رئاسة “جورج بوش الإبن”، وانطلقت البوادر الأولى للبرنامج، مباشرة بعد تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001، قبل سنوات من الإعلان الرّسمي عنه، إذ بدأت الولايات المتحدة، منذ سنة 2002، تُنفذ برنامج “المبادرة العابرة للسّاحل”، ثم برنامج “الشراكة لمكافحة الإرهاب بالصّحراء”، بدءًا بتدريب و”تأهيل” جيوش موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد، أي البلدان الواقعة تحت النفوذ الفرنسي، وأنشأت الإمبريالية الأمريكية شبكة من الخطط والبرامج التي تتضمن مناورات عسكرية مُشتركة، كما أنشأت قاعدة للطائرات الآلية في النّيجر وأُخرى في بوركينا فاسو، وقاعدة جوية شمال مالي، وكذلك في موريتانيا وفي المغرب، ثم في جنوب تونس، وأعلنت “برامج تنمية” تُشرف عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية، بهدف دعم الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في قطاعات الطاقة والبُنية التحتية في إفريقيا

عَرَبِيًّا، يُقيم حوالي 70% من مواطنِي الدّول العربية في إفريقيا، وكانت الشُّعُوب الإفريقية تعتبر جمال عبد النّاصر قائدًا إفريقيا، يحرص على تعزيز العلاقات العربية الإفريقية، ودعمت مصر النّاصرية استقلال البلدان الإفريقية، وساندت الزّعماء التقدّميين (مثل كوامي نكرومة وباتريس لومومبا )، ولكن الجامعة العربية تحولت، بزعامة السّعودية، إلى مؤسسة رجعية تطعن الشعب الفلسطيني (مشروع فَهْد، قبل أربعة عُقُود) وتدعم العدوان على البلدان والشعوب العربية (العراق 1991) وتطالب، بل تُساهم باحتلال البلدان العربية (العراق 2003 و ليبيا وسوريا، منذ 2011)، وتُدمّر وتُفَتّتُ بلدانا تُعتبر مهدًا للحضارة الإنسانية (منطقة ما بَيْن النّهرَيْن واليمن)، ويعتبر شيوخ النفط، وصهاينة العرب أن العدو الصهيوني ليس عَدُوّا بل حليفًا ضد إيران…

تُساهم السعودية والإمارات وقَطَر (ومعها مصر والسّودان والمغرب والأردن، وغيرها، بدرجات متفاوتة) في العدوان على دولة وأرض وشعب سوريا وفي احتلال اليمن، وتتورّط السعودية والإمارات ومصر مباشرة في احتلال وتقسيم ليبيا، إلى جانب تركيا وقوى حلف شمال الأطلسي، فيما تورّط الإخوان المسلمون بتونس (بدعم قَطَرِي وتُرْكِي) في تَجْنيد وإرسال الإرهابيين إلى سوريا وليبيا، واستخدام الأراضي والمياه الإقليمية التونسية للإعتداء على الشعب الليبي

تزايد تورط الإمارات والسعودية في إفريقيا، منذ 2011، سواء في القرن الإفريقي (شرقي القرة) أو في منطقة “السّاحل”، وساهمت الإمارات في تمويل إنشاء مجموعة الخمسة، منذ سنة 2013 (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) وفي تمويل التّسليح والتدريبات العسكرية، وازداد نفوذ الإمارات في مالي وفي موريتانيا، وأثار الدّور الإماراتي في المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبرى تساؤلات عديدة في وسائل الإعلام بالجزائر المتاخمة للصحراء والتي لها حدود مع البلدان التي تتدخّل بها الإمارات مُباشرةً (ليبيا وتونس ومالي والنيجر والمغرب وموريتانيا )، خصوصًا بعد زيادة التنسيق السياسي بين فرنسا والإمارات في ليبيا وفي “السّاحل” الإفريقي، وتجدر الإشارة أن لعبد العزيز بوتفليقة وأُسْرَته مصالح مباشرة مع بعض شُيُوخ الإمارات، حيث كان يُقيم في مَنْفَى اختياري، لعدة سنوات

منطقة “القَرْن الإفريقي”

تكمن أهمية القرن الإفريقي في موقعه الإستراتيجي – قبل اكتشاف شركة “إيني” الإيطالية كميات كبيرة من الغاز في عرض البحر بشرق إفريقيا- فهو يُشرف على البحر الأحمر حيث تمر نسبة هامة من صادرات النفط، وهو قريب من فلسطين المحتلة ومن إيران والسعودية ومصر، كما تُعَدُّ سواحل الصومال من أهم مناطق صيد سمك التُّونة (التُّن) لأساطيل الصيد البحري من اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وأوروبا،

وزادت أهمية المنطقة مع التطبيع الخليجي، ومع العدوان على اليمن، ومع التهديدات المتزايدة ضد إيران، وغير ذلك من الأسباب التي حّوّلت “جيبوتي”، من قاعدة فرنسية إلى قاعدة عسكرية دولية وكذلك إريتريا وكينيا وغيرها، حيث توجد قواعد أمريكية وأوروبية وتركية وصينية، وأنشأت دُويلة الإمارات قاعدة، وتحاول شركتها “موانئ دُبَيْ” الحصول على عُقُود إدارة موانئ المنطقة…

إن موقع القرن الإفريقي قُبالة اليمن، يجعله عُرْضَةً “للتّأثيرات الجانبية” لما يحصل في الخليج، ونشرت صحف أوروبية وأمريكية، منذ سنة 2018، أخبارًا عن توسّع العدوان على اليمن، وشموله قُوى أجنبية عديدة، وأخبارًا عن التواجد العسكري الأمريكي والصّهيوني في موانئ اليمن (مثل الحديدة) وجُزُرِه، مثل “سُقَطْرَى” التي تحتلّها الإمارات، وتُخطّط لتحويلها بالتعاون مع الكيان الصهيوني، من مَحْمِيّة طبيعية إلى موقع سياحي وإلى قاعدة جوية وبحرية، نظرًا لموقعها الإستراتيجي، ولِقُرِبها من مضيق باب المندب، ومن إيران والقرن الإفريقي، حيث تمر نسبة حوالي 40% من حجم تجارة النّفط، عبر البحر، وأشارت وسائل الإعلام إلى خطط أميركية صهيونية لاستغلال هذه المواقع الاستراتيجية، ومشاركتها في العدوان، ويطمح الجيش الصهيوني إلى تثبيت وسائل اتصال وتنصّت في جزيرة سقطرى (وهي محميّة مُصنفة من قِبَل اليونسكو، ضمن التّراث العالمي)، وفي خليج عَدَن

عندما أعلنت الإمارات قرار الانسحاب من اليمن، منتصف سنة 2019 (لم يكن انسحابًا وإنما إعادة هيكلة القوى المحسوبة عليها، وإدماج شركات سياحية وأمنية صهيونية)، بدأت تفكيكًا جُزْئِيًّا للقاعدة العسكرية (ميناء ومطار عسكري ) التي تديرها، وهي قاعدة عسكرية أنشأها الإحتلال الإيطالي، في مدينة “عصب” بإريتريا، التي لا تبعد سوى سبعين كيلومترا عن اليمن، على البحر الأحمر، وتستخدمها الإمارات لنقل العتاد العسكري والجنود السودانيين، نحو اليمن، منذ 2015، ولكن مشاريع الإمارات كانت كبيرة، عندما كانت أسعار النّفط مرتفعة، فقدمت طلبًا لتصبح مراقبًا في الإتحاد الإفريقي (منذ 2011)، وارتفعت قيمة المواد التي تُخزنها الإمارات في حاويات ضخمة، وتُعيد تصديرها نحو إفريقيا إلى حوالي 45 مليار دولارا، سنة 2020، وأوْرَدَ موقع “صندوق أبو ظبي للتنمية” بنهاية كانون الثاني/ يناير 2021، خبرًا بشأن تمويل مشاريع الطاقة المتجدِّدة، في مالي وأرخبيل “سيشل” وتوغو، وليبيريا والسودان والصومال وجُزر مالديف

من جهة أخرى أصبحت الإمارات منصّة للتطبيع، وللاستثمارات المُشتركة مع الشركات والمصارف الصهيونية، في مشاريع بإفريقيا، وفي بلدان عربية أيضًا، بحسب موقع “إيكونوميست” ( 31 كانون الثاني/يناير 2021)

، وتُهدّد بعض المشاريع أمن البلدان العربية والإفريقية، مثل البرمجيات ومعدّات الأمن (أمن المطارات والموانئ البحرية وشركات الطاقة…) والرّعاية الصّحّية، مع الإشارة أن الأمريكيين والأوروبيين والصهاينة يُدِيرُون العديد من الشركات الإماراتية والسعودية والخليجية عُمومًا، وتعمل هذه الشركات، في مجالات مختلفة بالبلدان العربية والإفريقية، وفي مقدّمتها مجال الأمن، ما جعل وزارة خارجية جنوب إفريقيا، في بيان صَدَرَ يوم 14 آب/أغسطس 2020، تحظر مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وتُندّد بالتّطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يُهدّد أمن جنوب إفريقيا في القارة الإفريقية، وأشارت وسائل إعلام جنوب إفريقيا إلى إشراف الجيش الصهيوني (مع الجيش الأمريكي، في معظم الحالات ) على تدريب الفرق الخاصة لما لا يقل عن عشر دول إفريقية، من دول ذات ثقل كبير مثل الحبشة (مقر الإتحاد الإفريقي) ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة وأكثرها كثافة سُكّانية، وادّعى موقع صحيفة “العين” الإماراتية أن التعاون الإماراتي الصهيوني يدعم السّلْم والنّمو الاقتصادي في إفريقيا، أما وسائل الإعلام الأمريكية (موقع واشنطن بوست، يوم 26 شباط/فبراير 2021) فإنها “تُبارك” التطبيع الخليجي الصهيوني، لمنافسة دور الصّين في إفريقيا، فيما اعتبرت وكالة “أسوشيتد برس” ( 15 و 17 شباط/فبراير 2021) أن دور الإمارات والكيان الصهيوني في شرق إفريقيا “إيجابي ومُكمّل لدور تركيا وقَطَر” (رغم التّعارض الشّكْلي)، في إريتريا والحبشة وكينيا والسودان والصّومال وجيبوتي، حيث أصبحت هذه الأخيرة ساحة صراع ظاهر بين الولايات المتحدة والصّين، التي أنشأت بها أول قاعدة عسكرية صينية مُعْلن عن وجودها بالخارج

دور الإستسلام العربي والفلسطيني، في تعزيز التغلغل الصهيوني بإفريقيا

لعبت مصر دورًا هامًّا في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وفي احتضان الزعماء التّقدّميّين وعائلاتهم، مثل أُسْرة “باتريس لومومبا” بعد اغتياله، و”كوامي نكروما” وأُسرته (وهو متزوج من مصرية) بعد الإنقلاب على حكومته، ولعبت مصر والجزائر وليبيا دورًا مُهمًّا في دعم حركات التّحرّر بجنوب إفريقيا وزمبابوي وأنغولا وموزمبيق وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر، ولعبت ليبيا دورًا رئيسيا في تأسيس الإتحاد الإفريقي، وتعزّز، في تلك المرحلة، التضامن بين البلدان العربية والإفريقية،

لكن التغيرات التي حصلت في العالم، أدّت إلى تغيير موازين القوى، فوقّع النّظام المصري اتفاقية استسلام مع العدو، كانت فُرصة للكيان الصهيوني لإعادة العلاقات المقطوعة وإنشاء علاقات جديدة مع معظم الدول الإفريقية، وكان تخلِّي قيادات منظمة التحرير الفلسطينية عن هداف تحرير الأرض وعودة اللاجئين، بعد تدمير العراق، سنة 1991، ومنح شَرْعِيّةً مجانية للعدو الذي يحتل وطن الفلسطينيين، وبعض الأراضي العربية الأخرى، فُرصة ذهبية استغلّها كيان الإحتلال لتعزيز مواقعه في إفريقيا كما في العديد من مناطق العالم، ونعيش الآن مرحلة أخرى، أو “نكبة” ثانية، أخطر مما عرفناه سابقًا، بعد موجة التطبيع الجماعي، بل والتحالف مع العدو الصهيوني ضد دول ذات أغلبية سُكّانية مُسلمة (مثل إيران)، وانتقلت القارة الإفريقية من قلعة لدعم حركة التحرر العربية إلى ساحة يستغلها الكيان الصهيوني اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وبدأ التغلغل الصهيوني باكرًا، لكنه بقي محدودا، بسبب تحالف العدو مع نظام جنوب إفريقيا، وبسبب دعمه للحركات الإنفصالية (انظر فقرة لاحقة)

بدأت العلاقات الصهيونية الإفريقية قبل عدة عُقُود، لكن أدّى عدوان حزيران/يونيو 1967، على مصر (الإفريقية) وعلى وسوريا والأردن، إلى تعكير العلاقات، وقَطع بعضها، وعقب حرب تشرين الأول/اكتوبر 1973، قررت منظمة الوحدة الإفريقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو بشكل جماعي، إلى أن وقّع نظام السادات بمصر اتفاقية الإستسلام في المخيم الرئاسي الأمريكي “كمب ديفيد” سنة 1978، ما جعل بعض الدول الأفريقية تعيد علاقاتها

منحت الأنظمة العربية للكيان الصهيوني فُرصة اختراق إفريقيا، فكانت زيارة رئيس حكومة العدو، سنة 2016 لعدد من الدول الإفريقية، منها أوغندا وكينيا، التي تُعتبر قاعدة عسكرية أمريكية، ورواندا، ثم الحبشة، مقر الإتحاد الإفريقي، وطلبت دولة الإحتلال الحصول على صفة مراقب بالإتحاد الإفريقي، بينما استحوذ نظام آل سعود على الجامعة العربية التي دعمت احتلال العراق وسوريا والعدوان على اليمن وليبيا، وعصفت أنظمة الخليج والنظام المصري والأردني وقيادات منظمة التحرير ببعض المكاسب، ومن بينها جهود النظام الليبي ودوره في تأسيس الإتحاد الإفريقي، وقبل ذلك كان المؤتمر الوزاري العربي الأفريقي في نيسان/ابريل 1976، لبحث التعاون العربي الأفريقي، في تواصل مع جهود مصر الناصرية لدعم الأمن القومي العربي، عبر تعزيز الروابط مع البلدان والشعوب الإفريقية

قطعت معظم الدول الإفريقية علاقاتها مع الكيان الصهيوني، إثر العدوان الصهيوني على البلدان العربية، وعلى مصر، إحدى الدّول المُؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي لاحقًا)، وكذلك بسبب الدّعم الصهيوني لنظام الميز العنصري بجنوب إفريقيا وناميبيا وزمبابوي، وبسبب دعم الكيان الصهيوني للاستعمار البرتغالي (أنغولا وموزمبيق وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر)، والدعم العسكري الصهيوني للحركات الإنفصالية في الكونغو ثم في نيجيريا، كما دعمت بقوة الحركة الإنفصالية بجنوب السّودان، التي تدرّب قادتها العسكريون في فلسطين المحتلّة، منذ عقد الستّينيات من القرن العشرين، بحسب تصريح لرئيس جنوب السودان “سيلفا كير”، خلال زيارة فلسطين المحتلة، في كانون الأول/ديسمبر 2011، عندما شكر (عَلَنًا) شمعون بيريز بقوله: “لقد وقفتم دائمًا إلى جانبنا، ولولا دعمكم لما تمكّنّا من نيل استقلالنا”.

كانت القضية الفلسطينية قضية مركزية عربية وإفريقية أيضًا، خلال عقدَيْ الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ما مَتّنَ التحالف العربي الإفريقي في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى

تغيّر الوضع بعد توقيع النظام المصري معاهدة كمب ديفيد وزيارة أنور السادات للقدس، ثم غرقت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في وَحَل التطبيع والاستسلام، بعد العدوان على العراق، في محادثات مدريد ثم في أوسلو، وتمكن الكيان الصهيوني، على مدى ثلاثة عقود، من تحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والعسكرية في إفريقيا، فارتفعت مبيعات الأسلحة إلى جنوب السودان والحبشة وكينيا وتنزانيا، وتكثّف التعاون الأمني والتقني، وأصبحت منطقة شرق إفريقيا تستضيف قواعد عسكرية للجيش الصهيوني، وزادت إمدادات الأسلحة لمختلف المجموعات الإنفصالية بالسودان ( دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان…)، كما تطورت العلاقات الاقتصادية الصهيونية مع ساحل العاج والحبشة، في مجال توليد الطاقة، ومع دول إفريقية أخرى من غرب وشرقي إفريقيا، ما جعل ميزان القوى يميل لصالح الكيان الصّهيوني، بعد أن كان، في مجمله، داعمًا للشعب الفلسطيني وللقضايا العربية، وأعلنت حكومة العدو، في كانون الثاني/يناير 2019، إقامة علاقات دبلوماسية مع دول يُشكّل المسلمون أغلبية سكّانها، وتعددت الزيارات المتبادلة بين قادة صهاينة وحُكام نيجيريا وتشاد والسنغال ومالي وغيرها، وزاد التغلغل الصهيوني بعد التطبيع الجماعي الخليجي والسوداني والمغربي

تُمثّل إفريقيا جزءاً من مطامع الكيان الصهيوني، لدعم موقعه ومطامعه في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشرقي إفريقيا، ولدعمه في الأمم المتحدة، وأعلن ديفيد بن غوريون، في الكنيست سنة 1960، إن الدول الأفريقية ليست قوية ولكن صوتها في المنظمات الدولية يساوي في قيمته أصوات الدول الكبرى، ولذلك “وجب تعزيز الصداقة الإسرائيلية الأفريقية بهدف ضمان مساندة إفريقيا لنا، أو تحييدها”، وحصلت حكومة “نتن ياهو” على صفة “عضو مراقب” في الإتحاد الإفريقي سنة 2017، فيما شارك رئيس حكومة العدو الصهيوني في قمة أفريقية إقليمية مصغرة بشأن الأمن والتصدي للإرهاب، بأوغندا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات أوغندا وكينيا والحبشة ورواندا وملاوي وجنوب السودان وزامبيا، وجميعها دول داعمة لموقف الكيان الصهيوني، ما يُشكّل ضربة مؤلمة لحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية عمومًا، ويحق للعضو المراقب في الإتحاد الإفريقي تقديم المقترحات والتعديلات والمشاركة في نقاشات الإتحاد، ويحق له أيضًا الانضمام إلى الاتفاقيات العالمية التي يُعدّ الاتحاد طرفًا فيها، ما قد يزيد من تغلغل الكيان الصهيوني بإفريقيا وتعزيز مصالحه في مجالات التنقيب عن النفط واستخراج واستغلال اليورانيوم، والماس، والسيطرة على الصناعات الغذائية، كما يحصل في الحبشة، وتُعتبر إفريقيا سوقًا لصادرات كيان الإحتلال من الأغذية والأسلحة والتجهيزات الأمنية وغيرها، كما يستغل الكيان الصهيوني حاجة الدول الأفريقية إلى المساعدات الاقتصادية، فأنشأت حكومته “المؤسسة الدولية للتعاون والتنمية” التي تنفذ أجندة سياسية، من خلال القيام بمهام الربط بين مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إرسال فنّيّين في مجالات الأمن والأسلحة والإتصالات والطاقة والزراعة إلى دول إفريقية عديدة، وأهمها أوغندا الحبشة وكينيا في القرن الإفريقي، كما في غرب إفريقيا، بما فيها نيجيريا، رغم الدعم الذي قدمه الصهاينة إلى الإنفصاليين في إقليم “بيافرا”